Петербурженка Наталья Демьяненко в 2024 году помогла Эрмитажу сделать первую выставку, доступную для слепоглухих людей. Наталья потеряла зрение в пять лет, способность ходить — в 15, а после 20 начала терять слух.

Сейчас Наталье 47, и она пишет книги, пробует себя в экстремальных видах спорта и возглавляет общественную организацию. Ее цель — объединить горожан без слуха и зрения в активное сообщество, с которым считаются остальные.

Наталья рассказала «Бумаге», как они с мужем — тоже слепоглухим — путешествуют, как она написала первую повесть о двух пуделях и кошке, каково взлетать на паратрайке, когда ничего не видишь, и как она борется за права участников организации, когда нет ни денег, ни помещения.

«В доме было запрещено слово „слепой“». О трагическом стечении обстоятельств и привыкании к инвалидности

— Мое детство перевернулось в одну секунду. Когда мне был год и девять месяцев, я простудилась, и мама решила сделать ингаляцию — по старинке, над кастрюлей с кипятком. Посадила меня на стул, накрыла одеялом. А в соседней комнате заплакала младшая сестра Тамара, ей было всего полгода. Мама побежала к ней. А я, видно, шевельнулась и толкнула кастрюлю. Кипяток обжег ногу.

С этого момента всё пошло не так. Мама вызвала «скорую». Врачи приехали, сделали прививку от столбняка и уехали. Через некоторое время я стала терять сознание. Маме снова пришлось бежать к уличному телефону — дома тогда телефона не было. Приехала вторая «скорая», меня забрали в больницу. Мама не могла поехать со мной — у нее на руках была грудная сестра. Позже выяснилось, что мне по ошибке ввели вторую дозу той же прививки, уже в больнице. А ногу, на которую сначала почти не обратили внимания, не обработали как следует — рана загноилась. Началось заражение. Врачи предложили сделать пересадку кожи под общим наркозом, чтобы спасти конечность и не допустить хромоты. Однако, видимо, это было слишком много препаратов для детского организма. Иммунная система не справилась и я начала терять зрение. Родные долго не понимали, почему я не реагирую, когда входят в комнату, показывают игрушки, почему натыкаюсь на мебель. Только спустя больше года врач сказал: «Ребенок почти слепой».

Но это была не моя трагедия — скорее мамино горе. Сама я по малолетству очень мало ощущала свое отличие от ровесников. Если я чего-то не могла делать как зрячие дети, это становилось причиной скорее скуки, чем переживаний. А вот мама переживала остро. В доме даже было запрещено слово «слепой». В детском саду я сначала ходила в группу для слабовидящих. Всё там было для глаз: рисунки, картинки. Я сидела в стороне. Иногда воспитатель жалеючи рисовала моей рукой. Маму уговаривали перевести меня в группу для слепых. Только в последний год она согласилась. И я вдруг почувствовала — мне интересно. Пластилин, кубики, всё на ощупь. Когда спросила ее позже: «Почему не раньше?», она ответила не без резкости: «А ты думаешь, легко признать, что твой ребенок не видит совсем?»

Мама пошла медсестрой в мой сад, чтобы быть рядом. И я до сих пор помню, как в коридоре бросаюсь к фигуре в белом халате, кричу «мама!» — а это не она. Смущение, которое я тогда чувствовала, — одно из самых ярких воспоминаний.

Зрение уходило, но какие-то образы остались. Хрюша и Степашка, к которым я буквально прижималась лицом. Передача «В мире животных», где птицы летят над землей. Заставка «Спокойной ночи, малыши» — со звездочками и подушками. Дедушка всё ворчал, что смотрю телевизор «носом».

Сестра — почти ровесница — играла со мной на равных. Ее друзья тоже относились хорошо. Когда я лежала в больнице, сначала дети с удивлением смотрели на брайлевские приборы, а потом как будто забывали, что я чем-то отличаюсь. Меня не травили. И только позже я узнала, как часто дети с инвалидностью сталкиваются с жестокостью. Мне повезло.

Настоящие сложности начались позже. Потеря слуха, коляска — всё это оказалось куда труднее, чем потеря зрения. Зрение уходит — и ты еще маленький. А когда тебе 15, и ты в предвкушении новогодней школьной дискотеки, обсуждаешь с подругами, какую сделать прическу, какое надеть платье… И вдруг температура, фурункул, скорая, операция под наркозом. И — всё. Я больше не встала на ноги.

Понадобилось заново учиться жить в новом теле. Я очень долго не могла сесть в коляску — стеснялась. Не понимала, что я могу, а чего нет. Ярко запомнился тот счастливый день, когда оказалось, что я могу плавать. А вот велосипед стал совершенно недоступным, хотя раньше я обожала кататься. Помогали, как и всегда в моей жизни, хорошие люди. Прежде всего — близкие. Мама тогда для меня котенка с работы принесла, потом щенка купила. Так что я жила в развеселой компании маленькой сестры, кошечки и добрейшего пса породы колли. И всё это помогало справляться, не теряться, учиться жить иначе. Потом мне подарили гитару. Я начала учиться играть. Влюбилась в учителя. Это была первая любовь. Не взаимно, конечно.

А еще появилась подруга, ее звали тоже Наташа. Она незадолго до нашего знакомства потеряла зрение. Мы стали близки, говорили часами. Сейчас мы с ней видимся раз в несколько лет. Мы обе изменились, от былой дружбы не осталось ничего. Но ведь когда-то Наташа была единственной, с кем, теряя слух, я еще несколько лет общалась по телефону. С остальными робела от необходимости переспрашивать. Она одна из первых выучила дактиль: пальцевую азбуку, когда стало понятно, что моя глухота необратима. Этого нельзя забывать, да и не хочется.

«У нас ни денег, ни помещения — мы пытаемся понять, как сдвинуть эту гору». Об общественной деятельности

— Был период, когда я думала, что общественная деятельность — это точно пройденный для меня этап. Ранее я два года была председателем Экспертного совета Ассоциации слепоглухих и организаций, которые им помогают, — «Со-Гласие». В начале я была полна энтузиазма, но со временем поняла, что ни на что там повлиять уже не могу. Я решила сменить сферу деятельности и полностью окунулась в творчество.

Я начала писать романы и сфокусировалась на этом. Также вместе с журналистом Ильей Бруштейном мы создали творческий проект, где рассказывали о моем восприятии города и посещении интересных мест. Позже к нам присоединился мой муж Влад — и с ним стало легче не только физически, но и морально. В проекте мы вместе покоряли Лосевский порог на рафте, обнимались с енотами из приюта, катались на домашнем паровозике — всё это помогло мне полюбить Петербург еще сильнее.

Но после этого сотрудники фонда «Дом слепоглухих» пригласили меня работать организатором социокультурной реабилитации — я с радостью согласилась. А совсем недавно стала председателем петербургского отделения Общества слепоглухих «Эльвира» — первой в стране организации слепоглухих. Получается, что я вновь занялась общественной деятельностью. Но я действительно считаю это важным. Сейчас петербургское отделение «Эльвиры» в непростой ситуации — как говорят знакомые, мне досталось «разоренное царство». Но я верю, что можно что-то изменить. Важно, чтобы мы были не просто абстрактным сообществом, а группой людей, которые вместе защищают свои интересы.

Я вспоминаю, как раньше меня не воспринимали всерьез. Когда я только пришла в активисты от Фонда «Со-Единение», кто-то относился как к ребенку, чему способствовал возраст и полутораметровый рост в коляске. Я чувствовала — человек говорит со мной о делах, но сейчас еще чуть-чуть — и погладит по голове. И все-таки через год за меня проголосовали почти единогласно.

В «Эльвире» у нас много пожилых членов. Им не хочется бороться за что-то — им просто нужна возможность встретиться, поговорить, попить чай и получить какой-нибудь подарок на праздник. Но у нас ни денег, ни помещения — так что мы с заместителем пытаемся понять, как сдвинуть эту гору. Хотелось бы подарить людям возможность радоваться общению друг с другом — это главная цель сейчас.

Сейчас мы стараемся создать активную группу слепоглухих людей в Петербурге. Благодаря «Дому слепоглухих» уже налажен поток посещений культурных объектов — с переводчиками. Без них людям, кто не видит и не слышит вообще, на экскурсиях делать нечего. У нас есть чат «Питерские встречи» в WhatsApp, где общаются и сами слепоглухие, и переводчики, и волонтеры, которые помогают нам. Площадка растет, участников становится больше. Это очень важно — чтобы люди не были одни, могли делиться впечатлениями и поддержкой.

Некоторые музеи обращаются ко мне в качестве эксперта: как им лучше организовать выставки и экспозиции, чтобы они были доступны для незрячих людей. Меня приглашали уже несколько музеев — Росфото, музей Зощенко и вот недавно Эрмитаж. И именно Эрмитаж первым сделал экскурсию по моим рекомендациям. Это было космически приятно и интересно — видеть, как твои идеи реально воплощаются в одном из самых известных музеев страны. Чувство, что работа важна и ее слышат, — бесценно.

В целом сейчас, мне кажется, люди в своем большинстве стали более ориентированы на общение с нами. Конечно, и сейчас бывает всякое, но, скажем, десять лет назад право человека с инвалидностью создать семью, иметь детей рассматривалось далеко после страдающих алкоголизмом, например. Люди сейчас больше готовы видеть нас в своем обществе — и это чудесно.

Когда мы организовываем мероприятие для группы, мы прибегаем к помощи волонтеров. Но и просто посторонние помогают много. Мне незрячий знакомый из Тюмени рассказывал, что когда он приехал в Петербург и достал трость — после этого прохожие его ни на мгновение одного не оставили. Сама я тоже везде вижу похожее отношение. В Нижнем Новгороде были с подругой — я не вижу совсем, а Лана слабовидящая. Мы пошли в парк и заблудились. Было не по себе. Но местный житель заметил нашу растерянность! Подошел, сопроводил нас, а потом довел буквально до двери дома, где мы остановились. В Омске посторонние люди меня на руках поднимали, чтобы я смогла попасть в музей-квартиру Колчака — там была очень крутая лестница.

И всё же самая большая проблема для таких людей, как мы, — коммуникация. Доступная среда в Петербурге в последние годы улучшилась — это радует. Но для тех, кто не видит и не слышит совсем, общаться очень сложно. У меня в карте реабилитации (индивидуальной программе гарантированных социальных услуг — прим. «Бумаги») прописано 248 часов тифлосурдоперевода — услуг переводчика, который понимает язык рук и пальцев, может говорить в руку слепоглухому. Но таких специалистов очень мало — всего две переводчицы.

Конкретно в моем случае, из-за того что в детстве я слышала, я могу разговаривать с людьми, хоть сама и не слышу своего голоса. Надеюсь, моя речь до сих пор остается понятной для собеседников. Кроме того, я освоила дермографию — люди могут взять мою руку и написать печатными буквами что-то мне на ладони и я их пойму. Но в быту чаще всего я прошу людей писать мне в WhatsApp, за счет брайлевского дисплея я читаю, что они написали, и отвечаю им голосом. Недавно я ехала в поезде — так и общалась с проводниками.

«Радуюсь, когда мне пересылают отзывы читателей». О творчестве

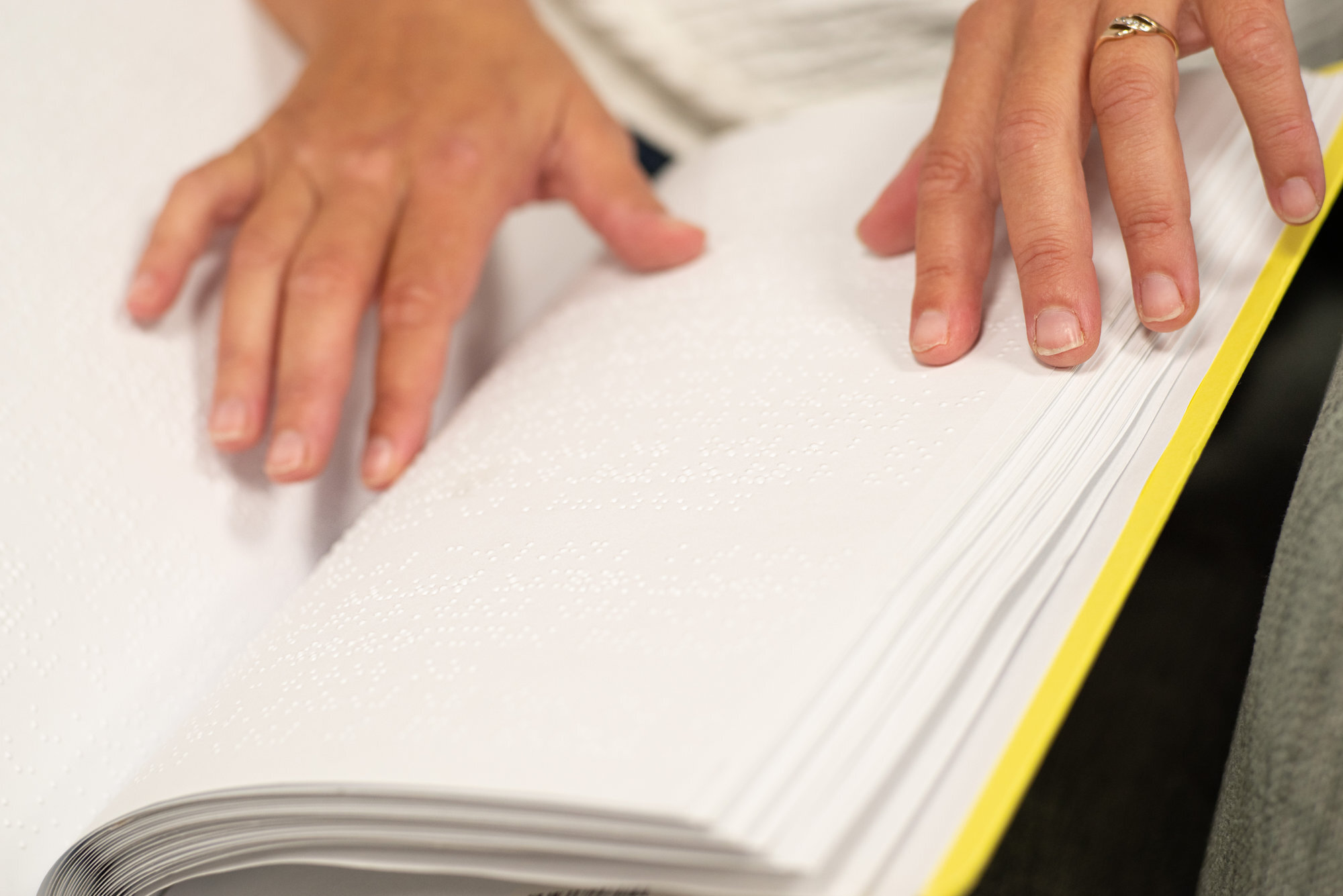

— Писала я с детства. Что-то набрасывала еще в брайлевских тетрадках — короткие рассказы, зарисовки. Всё это, как правило, отправлялось в корзину в прямом смысле слова. Раньше я не могла пользоваться компьютером и толком интернетом, писала всё руками и в основном для себя. Это сейчас я — уверенный пользователь гаджетов благодаря брайлевским дисплеям, с помощью которых я могу читать тактильно то, что другие люди видят на экране. Но так было не всегда.

Поворотный момент в моем творчестве произошел в 2015 году, когда Фонд поддержки слепоглухих «Со-Единение» объявил литературный конкурс. Тема — о жизни слепоглухих. Я долго думала, как писать, чтобы это не было унылой повестью об ограничениях. У меня тогда были два пуделя и кошка. Я и написала от их имени — повесть «Опыт общения». Отправила и испугалась: вдруг все решат, что тема несерьезная, а конкурс — серьезный. Но получила призовое место. А потом наша петербургская организация «Общественное мнение» помогла выпустить крошечную книжку, которую проиллюстрировали школьники. И вот однажды — звонок в дверь. Мама открывает. На пороге — незнакомый мужчина с книжкой и двумя пакетиками собачьего корма. Мама в растерянности: корм ведь никто не заказывал. Позже выяснилось, что дети, которые делали иллюстрации, так прониклись персонажами повести, что решили вместе с книгой передать и подарки ее главным героям — моим питомцам. Я не знаю этих ребят лично, но чувствую, что очень их люблю.

После этого я задумалась о чем-то большем. Начала писать «Душу крылатую». Это не мемуары, а художественная вещь с сильной автобиографической основой. Героиня — не я, но многое в ней мое. Я не хотела делить свою жизнь на главы, выкладывать на платформу частями. Для первой серьезной вещи мне это казалось слишком интимным. Я хотела, чтобы читатели узнали меня сначала по другим текстам. Так появилась Милена — вымышленная героиня другой книги. Я выкладывала главы в Фейсбуке. И с удивлением обнаружила, как персонажи оживают для читателей. Вымышленных любят, а прототипов — оценивают строже. Видимо, идеальный образ легче принять, чем реального человека.

Потом я стала вести блог. Не только о вымышленных историях, но и о себе. О реальных встречах, поездках, ощущениях. Помню, какой интерес вызвала моя публикация о посещении приюта для енотов. Писали даже люди из других стран! Для меня это было так необычно. Со временем я начала делиться не только яркими событиями, но и мыслями: радостями, сомнениями, бытом. Когда заблокировали Фейсбук, пришлось искать другие площадки. Но потребность говорить, делиться, быть услышанной — осталась. Именно она, думаю, и двигает мной в творчестве.

А «Душу крылатую» издали зимой этого года. Очень радуюсь, когда мне пересылают отзывы читателей. Этой книгой я сказала главное, что собиралась на тот момент. Однако, за почти десять лет с написания «Души» появился новый опыт. Можно писать продолжение.

Очень важное событие для меня произошло в конце 2024 года. Я стала победителем литературного конкурса «Особый взгляд». Церемония проходила в Москве, а награды вручал Сергей Безруков. Сергей Витальевич также озвучил спектакль по моей повести. Когда Сергей Витальевич вышел представлять спектакль, подруга мне все его слова переводила в руку. Слушала — и было чувство, что это самый важный момент в моей жизни! Всё, что я делала когда-либо, делала для этой минуты. Когда мне положили на колени отпечатанный по Брайлю список тех, кто озвучил спектакль, комок к горлу подступил. Для меня очень важно, что я смогла лично поблагодарить Сергея Витальевича за его работу, за его оценку моего творчества и просто за человечное такое отношение.

«Влад не читает мои книги. Но мы всегда вместе». О муже и источниках энергии

— Когда день не задался, когда тревожно, страшно, я вспоминаю маму. Обращаюсь к ней мысленно, прошу совета, просто говорю: «мамочка, помоги». Это, наверное, и есть моя главная внутренняя опора. А внешняя — муж. Он, слепоглухой, как и я. Мы познакомились по переписке, начали общаться, а после это переросло в нечто большее. Странная, может быть, вещь: Влад — человек, который не читает мои книги, не следит за блогом, не обсуждает со мной посты и планы. У нас почти нет общих тем в области интересов, зато есть общее в быту. Мы всегда вместе. Он готовит лучше меня, может затопить печку на даче, донести воду, разрулить какую-то проблему. Он всегда рядом. А вот поговорить о книге, подискутировать о политике или погоде — это к друзьям. Их не много, но они настоящие и самые лучшие.

Когда умерла мама, я поняла: осталась одна и мне придется взрослеть. Принимать решения, отвечать за дела — от ремонта техники до организации выездов. Поначалу это пугало. Казалось, что я просто не справлюсь. Но потом стало ясно — приспособиться можно ко всему, кроме самой потери близких. Всё остальное решаемо. Нужно только не останавливаться. Это понимание подтолкнуло меня к тому, чтобы быть полезной — не только себе, но и другим. Я стала активнее участвовать в общественных и творческих инициативах и писать об этом у себя в блоге.

Когда мы с мужем впервые поехали в Купавну, в школу подготовки собак-поводырей, одни, без сопровождения — поняли: в принципе, справляемся. А если можно в Москву, то почему бы не попробовать в Ижевск или Мурманск? Главное — найти волонтеров, которые помогут на месте. Очень хочется показать слепоглухим людям, что они тоже могут путешествовать, узнавать новое, вдохновляться. Сейчас ждем собаку-проводника. Если всё получится — попробуем еще больше выбираться и рассказывать об этом людям.

Мне сейчас 47 лет. Я часто думаю, что если бы лет 20 назад были те же возможности доступной среды, те люди, которым интересно со мной сотрудничать сейчас, те же идеи — можно было бы сделать гораздо больше. Успокаиваю себя тем, что 47 — еще не 67, а 60 не 80.

Например, мне доставляет огромное удовольствие в конном реабилитационном центре заниматься с лошадью. Мне очень дорого это общение. Вот муж посадил меня в седло, я обняла лошадь. Она голову поднимает, как будто здоровается. Ближайшие 20–30 минут у нас общее настроение, общее движение. Ко мне там все отлично относятся, но чувствую, что всерьез не воспринимают. Никто там уже не будет заниматься со мной вплотную — потому что время ушло. Но раньше мне казалось, что я и сесть-то на лошадь не смогу.

Теперь я думаю иначе. Стараюсь пробовать всё, даже самые экстремальные вещи. Например, в ближайшее время, если ничего не сорвется, очень хочу проехать несколько кругов с настоящим автогонщиком. Потом описать это и поделиться впечатлениями в блоге.

А больше всего понравился паратрайк (параплан с тележкой и двигателем — прим. «Бумаги»). С инструктором, конечно. Сопровождающий мне заранее написал в WhatsApp: если всё будет хорошо, надо поднять большой палец. Надела комбинезон, шлем. Мне помогли сесть, пристегнули ремнем. Никаких кабин — кресло и ремень, который показался совсем ненадежным. Было страшно, но я помалкивала. Во время взлета на секунду накатила паника. А потом — отрыв от земли и счастье. Я тогда палец подняла. Пилот сделал небольшой трюк. Я показала два пальца. И он начал вытворять в воздухе настоящие чудеса. Прямо птицей себя ощущаешь в потоках воздуха! Сопровождающий потом сказал, что с земли на это смотреть было жутко. А я домой ехала очумелая от эйфории. Представляете: ветер, небо — и я.

Я много мечтаю. Хочу издать все свои книги. Очень хочу узнать этот мир как можно больше. Побывать в Венеции, Дубае, да и вообще — в удивительных уголках земного шара. Из более реального — поплавать с дельфинами и описать это. Хочу увидеть на ощупь больших животных. Особенно интересен слон. Какой он вживую?

А из бытового — мечтаем с мужем хоть когда-нибудь сменить место жительства. Переехать в квартиру поближе к парку. Чтобы можно было никуда не ехать, никого не просить, а просто выйти из дома и погулять с нашей собакой.

Видите, есть и хорошие новости 💚

Мы продолжим рассказывать вдохновляющие истории — а вы можете поддержать нашу работу

Что еще почитать:

- В этом футбольном клубе играют люди с синдромом Дауна — и это не благотворительность, а серьезный спорт. История необычной команды и ее игроков.

- Елена и Мег уже 18 лет живут на яхте в море. Россиянка сбежала от гомофобных родителей, канадка — продала дом, чтобы быть вместе с возлюбленной. Вот их история.